Es besteht die Möglichkeit, dass Heimwerker kleinere Elektroarbeiten auch selbst vornehmen. Aus diesem Grund gibt es nachfolgend die Basics der Elektrotechnik. Diese beginnen bei den Definitionen von Strom allgemein, Wechsel- und Gleichstrom, Widerstand und Spannung bis hin zu Sicherungen, Schutzklassen und Schutzarten. Des Weiteren erhält man einen Einblick über die wichtigsten Werkzeuge für Elektroinstallation.

Jedoch wird aus Sicherheitsgründen empfohlen, bei aufwendigeren Arbeiten einen Elektriker zu beauftragen. Allerdings geht es erst mal um die Einhaltung von bestimmten Sicherheitsvorkehrungen, wenn man selbst bei Elektroarbeiten tätig werden will.

Elektroinstallation Grundlagen: Sicherheitsmaßnahmen

Vor den Elektroinstallationsarbeiten sind mehrere Sicherheitshinweise zu beachten. Als Erstes ist es wichtig, vor dem Arbeiten am Sicherheitskasten stets den Strom auszuschalten. Das findet beispielsweise durch das Herausdrehen der jeweiligen Sicherung statt. Hier ist es sinnvoll, aus Sicherheitsgründen ein Klebeband darüber zu kleben, damit das versehentliche Einschalten durch eine weitere Person vermieden wird. Zur eigenen Sicherheit sollte man nachmessen, ob die Leitung tatsächlich spannungsfrei ist. Lampen oder Geräte sind abzuschalten und bei ihnen der Netzstecker zu ziehen.

Ganz entscheidend ist, dass lediglich Elektriker berechtigt sind, Arbeiten an Hauptsicherungen, verplombten Zählern, Starkstromanschlüssen und dem Hausanschluss durchführen.

Auf keinen Fall sollte man nicht isolierte Leitungen und metallische Geräteteile berühren, auch wenn das entsprechende Gerät ganz abgeschaltet ist. Denn die erwähnten Leitungen und Teile speichern elektrische Energie. Kaputte Geräte sind umgehend vom Stromnetz zu nehmen, indem man den Netzstecker zieht. Defekte Stecker und Kabel dürfen keineswegs repariert werden. Diese sind vom Elektriker auszuwechseln. Bei geplanten Änderungen an bestimmten elektrischen Leitungen empfiehlt es sich, einen Fachmann hinzuzuziehen, welcher die Arbeiten durchführt und die fertigen Installationen abnimmt.

Für Elektroinstallationen dürfen lediglich geprüfte Materialien eingesetzt werden. Diese sind am GS-Siegel und VDE-Prüfzeichen zu erkennen. Weiterhin sollte man einen Haushalt mit Heranwachsenden mit Kindersicherungen ausstatten. Während der Elektroarbeiten muss der Ausführende dafür sorgen, dass diese nach den VDE-Richtlinien vorgenommen werden. Kommt es durch unsachgemäßes Arbeiten zu einem Unfall, ist die Person verantwortlich, welche als Letztes an dem elektrischen Gerät oder der Anlage tätig war.

Was man unter Strom versteht

Der elektrische Strom ist die Bewegung von Ladungsträgern. Diese verlaufen zum Beispiel in der Hauswand durch ein Stromkabel. Es werden verschiedenartig geladene Körper gebraucht, sodass der Strom fließt. Lediglich dann bildet sich ein elektrisches Feld. Wenn man die Ladungskörper trennt, wie es etwa in dem elektrischen Generator aufgrund mechanischer Bewegung oder in der Fahrzeugbatterie durch chemische Vorgänge erfolgt, werden diese bewegt. Genau genommen, kommt es zur Beschleunigung der Ladungskörper. In dem Augenblick fließt Strom.

Wie der Strom ins Gebäude gelangt

Durch Hochspannungsleitungen wird der Strom von einem Kraftwerk zu mehreren Transformatorstationen geführt, wo er auf eine Spannung von 230 beziehungsweise 400 Volt herabtransformiert wird. Dann erreicht der Strom durch Frei- oder Erdleitungen die Hausanschlusskästen. Von da aus führt die Hauptleitung entsprechend zu den Hauptsicherungen. Mithilfe des Zählerschranks geht es zum Stromverteiler weiter. Da gibt es die Haus- und Wohnungssicherungen, welche je einen eigenen Stromkreis absichern. Alle Stromkreise führen zu ortsfesten Verbrauchern, als Steckdosen und Schalter.

Diesbezüglich nennt man Elektrogeräte, wie etwa Computer oder Kaffeemaschine, ortsveränderliche Verbrauer. Lediglich bei dem Zähler, welcher dem entsprechenden Elektrizitätswerk gehört, darf der Fachmann Änderungen durchführen.

Elektroinstallation Grundlagen: Was einen Stromkreis darstellt

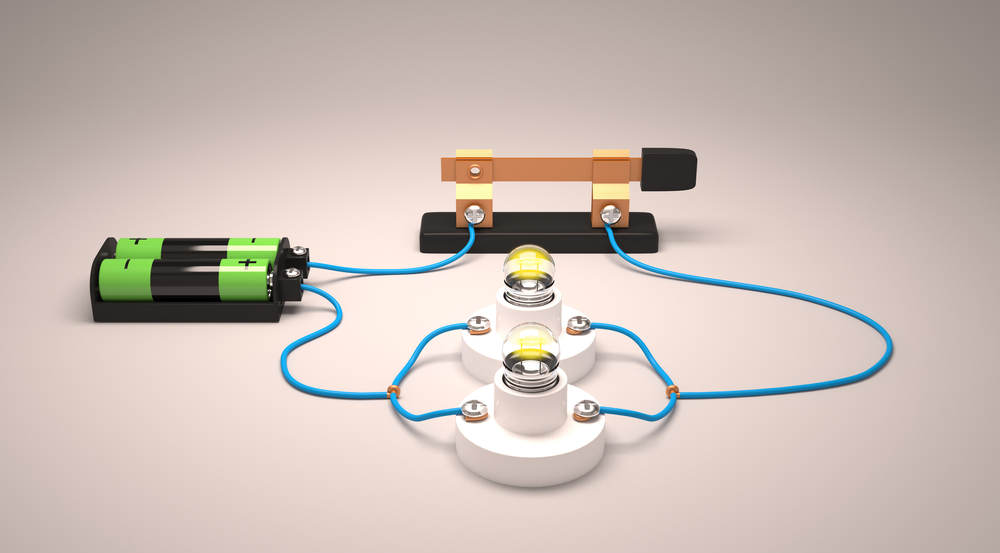

Im elektrischen Stromkreis werden entweder eine oder einige elektrische Energiequellen mithilfe von unterschiedlichen elektrischen Bauelementen zusammengeschaltet, beispielsweise eine Glühlampe mit einer Batterie. Beim geschlossenen Stromkreis wird der Ladungstransport möglich gemacht, damit die Lampe leuchtet. Anders ist es im unterbrochenen Stromkreis. Hier bleibt die Lampe aus. Beim Strom von der Steckdose daheim geht es um Wechselstrom, während diese Energie bei der Batterie Gleichstrom ist.

haryigit/shutterstock.com

Um was es bei Wechselstrom geht

Der Begriff Wechselstrom basiert darauf, dass er sich ständig kurvenförmig vom Pluspool zum Minuspool bewegt. Die Angabe der Frequenz, also der Schnelligkeit bei der Schwingung, erfolgt in Hertz. Ein Hertz stellt eine Schwingung dar, also zwei Richtungsänderungen je Sekunde. Der 230- beziehungsweise 400-Volt-Wechselstrom verfügt über eine Frequenz von 50 Hertz. Man verlegt den Hausanschluss bis hin zum Zähler allgemein als 400-Volt-Drehstromleitung. Diese setzt sich aus drei stromführenden Leitern zusammen. Dabei geht es um die Außenleiter L1 bis L3, den Mittelleiter N und dem Schutzleiter PE.

Die Außenleiter führen die Wechselspannung, die zeitlich zueinander verschoben sind. Von den Außenleitern erfolgt die Rückleitung des Stroms durch den Mittelleiter. Eine 230-Volt-Wechselspannung liegt an, wenn lediglich einer der Neutralleiter und der Außenleiter verwendet werden.

Um was es sich bei Gleichstrom handelt

Aus der Steckdose kann man Wechselstrom mit dem Transformator in Gleichstrom (Schwachstrom) umwandeln, welcher nicht lebensgefährlich ist. Der Gleichstrom verfügt über keine Frequenz. Minus und Plus sind stets konstant. Dieser Strom dient beispielsweise zum risikolosen Betreiben von Kinderspielzeug, MP3-Playern oder weiteren batteriebetriebenen Geräten. Hier ist die Spannung von maximal 24 Volt zulässig. Damit man aus Wechselspannung Gleichspannung erzeugt, werden Netzteile mit verbauten Gleichrichter benötigt.

Spannung, Stromstärke und Widerstand

Nur wenn Spannung verfügbar ist, fließt Strom. Diese Größe wird in Volt gemessen. Man kann elektrische Spannung mit dem Druck einer Wasserleitung vergleichen. Hier wird vorausgesetzt, dass das Wasser fließt. Die Stromstärke misst man in Ampere. Sie hängt vom Leitungswiderstand ab, welcher in Ohm gemessen wird. Bei großen Widerstand fließt lediglich wenig Strom. Je höher der Widerstand, umso dünner der Leitungsquerschnitt und umso höher der spezifische Widerstand vom Leiter. Wenn der Widerstand steigt, erhöht sich ebenso die Temperatur. Von diesen Effekt profitiert man bei der Glühwendel einer Lampe oder bei den Herdplatten. Riskant und ungewollt ist das widerstandsbedingte Erwärmen in den Versorgungsleitungen zu den Verbrauchern.

Man muss unbedingt beachten, dass die Leitungsquerschnitte der höchstmöglichen Leistungsaufnahme den anschließbaren Verbrauchern entsprechen. Watt nennt man die Elektrizitätsmenge, welche eine Lampe oder ein Gerät verbraucht. 1.000 Watt stellen ein Kilowatt dar. Spannung, Strom und Widerstand stehen in einem engen Verhältnis zueinander. Der Strom soll und kann lediglich dann fließen, wenn die Pole von einer Spannungsquelle durch den Widerstand vom elektrischen Verbraucher miteinander verbunden sind. Der Widerstand bestimmt die Menge vom Strom.

Werkzeug zur Messung und Prüfung

Zur selbstständigen Durchführung von Reparaturen und Elektroarbeiten empfiehlt es sich als Grundausstattung einen Seitenschneider, eine Spitzzange, eine Kombinationszange, einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen einpoligen Spannungsprüfer, einen Schraubendreher, ein Universalmesser und eine Abmantelzange zuzulegen. Wer unter dem Putz Leitungen verlegen möchte, benötigt über dies ebenso eine Fäustel beziehungsweise einen Hammer, einen Meterstab, eine Meißel, einen Bleistift, einen Meterstab, eine Bohrmaschine mit Steinbohrer, eine Spachtelmasse und einen Hohlwanddoesenfräser beziehungsweise einen Glockenbohrer.

Mit dem Glockenbohrer schneidet man kreisrunde Scheiben aus Beton, Stein und Putz. Er enthält Hartmetallschneiden. Beim Hohlwanddosenfräser handelt es sich um ein spezielles Gerät zur Aussparung der Dosenöffnungen in Plattenbaustoffen.

mihalec/shutterstock.com

Elektroinstallation Grundlagen: Sicherungen

Wenn durch eine Leitung mehr Strom fließt, als diese ohne Hitzeschaden befördern kann, ist der Stromfluss zu unterbinden. Das stellt die Aufgabe der Sicherungen dar. Es gibt zwei Formen der Überstromschutzorgane: Schmelzsicherungen und Sicherungsautomaten. Die Sicherungsautomaten werden ebenso als Leitungsschutzschalter bezeichnet. Diese kommen hauptsächlich zum Einsatz. Sie öffnen bei Überlastung einen Schalter, damit der Stromkreis unterbrochen wird. Aufgrund dessen kann man die Sicherungsautomaten nach dem Beseitigen der Störung erneut anschalten. Deren Austausch darf lediglich von einem Elektriker durchgeführt werden.

Wenn es zu einer Überlastung kommt, brennen die Schmelzsicherungen durch und sind dann auszuwechseln. Durch Schraubsicherungen findet man diese Sicherungen meist neben den Leitungsschutzschaltern im Sicherungskasten. Solche Niederspannungssicherungen zählen zu dem neueren D0-System oder dem D-System, bei welchem der Schraubverschluss und der Schmelzeinsatz getrennt sind. Die Schmelzsicherungen kann man durch das Eindrehen der neuen Sicherungspatronen ebenso selbst auswechseln. Trotzdem wird empfohlen, sich im Zweifelsfall bei einem Elektriker zu informieren.

Schutzklassen und Schutzarten gegen Gehäusespannung

Wurde an einer Steckdose ein Gerät angeschlossen, fließt vom Außenleiter zum Neutralleiter Strom. Durch den Kontaktstreifen ist der Schutzleiter am Stecker und durch Metallzungen an einer Steckdose mit den elektrisch leitenden Gehäuseteilen verbunden. Das ganze Gerätegehäuse würde ohne den angeschlossenen Schutzleiter unter Spannung stehen, falls ein kaputter Außenleiter zu den elektrisch leitenden Gehäuseteilen Kontakt erhalten würde. Verfügen etwa Stecker nicht über einen derartigen Schutzkontakt müssen die angeschlossenen Geräte sehr schutzisoliert sein. Es gibt drei Schutzklassen, welche angeben, wie ein entsprechendes Gerät gegen die Gehäusespannung geschützt ist.

Je nach Einsatzzweck muss es ebenso verschieden stark gegen die Eindringung von Wasser und Fremdkörpern geschützt sein. Am Gerät ist die jeweilige Schutzart mit einer IP sowie zwei Ziffern beschrieben.

Bildquelle Titelbild:

- Roman Zaiets/shutterstock.com